Двор Ополь

Имение Ополь упоминается в 1495 г. - по привилею пинской княгини Марьи принадлежало Фурсу Ивановичу (позднее Венедикту Фурсу и его наследникам). В 1521 г. опольское владение (ключ) включало 12 дворов (Ополь, Русилы, Грабовну, Мосты, Калинки, Затайки, Липовну и др.) и ряд жеребьев, которые принадлежали разным владельцам (Дремликовы, Святоши, Сапеги, Копоти и др.) В 1530-е г. основной частью ключа Ополь владел Михаил Копоть (Копец) Василевич. В 1555 г. владельцами Ополя были Федор, Иван и Василь Копоти. В 1567 г. Федор продал свою часть старосте браславскому Юрию Остику. В документах за 1690 г. владельцем имения указывается Франтишек Копоть, каштелян берестейский. В 1736 г. имением владела Франтишка Залусская из Копотей, затем - Игнатий и Магдалина Сераковские.

До середины XIX века у имения часто менялись владельцы. Среди них были: князь Михаил Серваций Вишневецкий (канцлер великий литовский и гетман литовский), Михаил Казимир Огинский (политический деятель, композитор, музыкант-виртуоз, поэт и меценат). В 1849 г. Ополь, как приданое Терезы Божецкой, перешла Казимиру Игнатию Еленскому (1826-1876). По наследству имение получил сын Казимира - Иосиф Сигизмунд (1868-1922), женатый на Марии Мельжинской. Последними совладельцами имения были Габриель, дочь Иосифа и ее муж Богуслав Залесский герба Любич. Владения составляли 1352 га. В 1931 г. часть имения купил Каленик Коренкович.

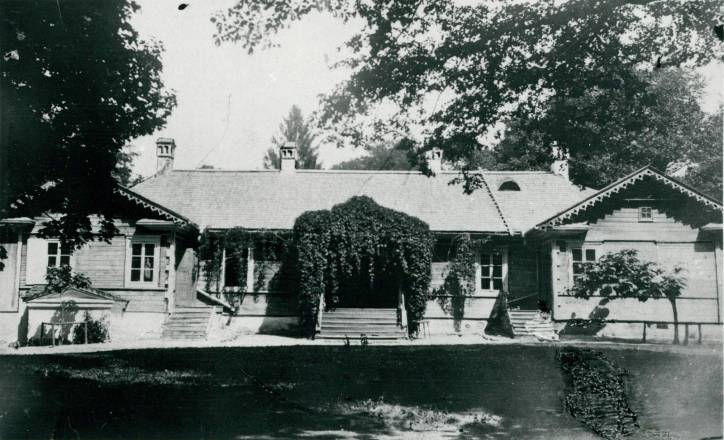

Князь Михаил Серваций Вишневецкий, владелец замков Kapoлин в предместье Пинска и Жабер на Ясельде, после 1736 г. построил в Ополе летнюю резиденцию, которая именовалась замком. Резиденция включала дворец и примыкающий к нему регулярный парк с водоёмами, липовые аллеи которого образовывали в плане с одной стороны букву «М», с другой — букву «W», инициалы владельца. Резиденция имела ренессансные черты в виде валов, бастионов, водоёмов, которые в первой половине XVIII в. уже не имели оборонительного значения. После строительства двух официн, симметрично расположенных по отношению к дворцу, но разных размеров, деревянных с высокими четырехскатными крышами, возник курдонер, характерный элемент барочных ансамблей. Неизвестно, при каких обстоятельствах и когда был утрачен дворец. В Инвентаре за 1807 г. он уже не приводится. Жилым домом стала большая из официн.

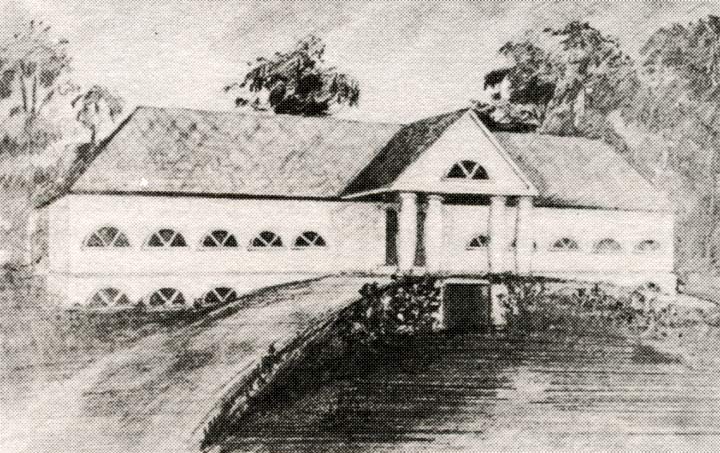

Барочная усадьба очень рано, при Божецких, в соответствии с новым временем приняла классицистические черты. Нивелировались бывшие «замковые» укрепления, был построен огромный двухэтажный каменный на глубоких сводчатых подвалах спихлер (80x30 м). Его фасад украшал четырехколонный портик, завершенный треугольным высоким фронтоном с полукруглым окном на тимпане.

После разрушения «замка» (укрепленного дворца) водная система усадьбы утратила своё значение и была в запущенном состоянии. В Инвентаре указывается 8 каналов, все они были копанными и неглубокими.

Дальнейшее развитие усадьбы связано с Еленскими. На месте «замка» устанавливается скульптура Божьей Матери в рост человека. Пейзажное оформление принимает территория вокруг бывших официн, одна из которых давно стала усадебным домом. Исчезают бывшие каналы.

Война 1914 г. нанесла усадьбе большой урон. Ценности были разграблены. После войны ведутся большие восстановительные работы. Реконструируется и расширяется водная система из 8 больших водоемов, соединенных короткими протоками, обводными каналами.

Водоем с островом и водоем, расположенный через дорогу, являлись компонентами парадной части усадьбы. По дамбе между прудами проходила центральная усадебная аллея (от нее остались две липы). Въезд фиксировался возле ставов брамой из двух высоких оштукатуренных пилонов с четырехскатными крышами. Ворота были деревянными. Рядом имелась сторожка. Аналогичные брамы имелись с южной и восточной сторон усадьбы.

Усадебный дом сгорел в 1943 г. Интерьеры здания имели богатое оформление. В большинстве комнат находились белые кафельные печи, печи в салонах имели особый позолоченный выпуклый орнамент в виде раковин. Большой салон в основном был обставлен мебелью из палисандрового дерева в стиле бидермейер. Обстановку дополняли два инкрустированных секретера из красного дерева. В спальне находились кровати также из красного дерева со спинками в виде медальонов; старинный гобелен (160x80 см) с изображением в анфас Божьей Матери, сидящей на троне в лазурном тюрбане с маленьким Иисусом на коленях. На стенах висели портреты гетманов Яна Кароля Ходкевича, Стефана Чарнецкого, Яна Собеского и Станислава Жулкевского.

Библиотека, уничтоженная в годы Первой мировой войны, включала около 1,5 тысячи томов на разных языках. Материалы семейного архива занимали несколько сундуков. Большой семейной ценностью считался корецкий фарфор, столовый серебряный набор на 24 персоны, белье из голландского полотна с гербами.

На месте бывшего ансамбля разместилась усадьба колхоза. Время стерло все, не стало валов и каналов. На возвышении, на месте усадебного дома (бывшей официны) построено здание конторы колхоза. Примерно в этом месте и располагался «замок» Вишневецких. От бывшего парка остались одиночные деревья и небольшой древесный массив с кустарниками. Существует без ухода сложная водная система из восьми водоемов, которая в перспективе может стать ценным гидрологическим объектом. Сохранился костел второй половины XVIII в., восстановленный и переданный православным.

А. Т. Федорук

Старинные усадьбы Берестейщины

Беларуская энцыклапедыя, 2006